| Vor 100 Jahren streikten

die Bauarbeiter. Deutschlandweit. Was war passiert? Seit der Gründerzeit hatten sich viele deutsche Städte ausgedehnt und ihre Vororte eingemeindet. Damit waren aber auch die Wege vieler Arbeiter zu ihren Arbeitsstätten sehr lang und zeitraubend geworden. Dennoch mussten sie wie früher 10 bis 14 Stunden täglich oder länger arbeiten. Einen öffentlichen Nahverkehr gab es nicht oder er war für Arbeiter nicht erschwinglich. Im Baugewerbe "leben viele Tausende unserer Kollegen in äußerst ärmlichen Verhältnissen", schrieben die Gewerkschaften in ihren Denkschriften. "Sie leiden an Unterernährung, wohnen schlecht und gehen darum früh von der Welt." Die harten Arbeitsbedingungen auf den Baustellen und deren häufiger Ortswechsel taten ein übriges. Immerhin hatten die Gewerkschaften bis 1907 erreicht, dass im Baugewerbe 40% aller Arbeiter nach einem Tarifvertrag entlohnt wurden. Als im April 1910 diese Vereinbarung auslief, wollten es die Arbeitgeberverbände auf eine Kraftprobe ankommen lassen. Wenn sie sich schon auf die verhassten Tarifverträge einlassen mussten, warum nicht den Spieß umdrehen und diese nach den eigenen Vorgaben gestalten? Doch die Gewerkschaften bestanden auf Arbeitszeitverkürzungen und verlangten obendrein Lohnerhöhungen. Da stellte der Arbeitgeberbund auf stur und ließ ab 15. April per Weisung alle Baubetriebe der angeschlossenen Unternehmervereinigungen schließen. Die flächendeckende totale Aussperrung!

Die Aussperrung gelang zwar nicht

überall. Die Unternehmervereinigungen in Bremen, Hamburg, Berlin

folgten dem zentralen Beschluss nicht, Magdeburg erst nach großem Druck. In

kleinen Orten wurde einfach weiter gearbeitet. Dennoch waren 190.000

Arbeiter ausgesperrt. Das drakonische Vorgehen der Kapitalseite sorgte

in der Öffentlichkeit, in den Kommunen und auch beim mitbetroffenen

Gewerbe für Unmut; die Stimmung schlug um. Immer mehr Menschen sympathisierten sich mit den

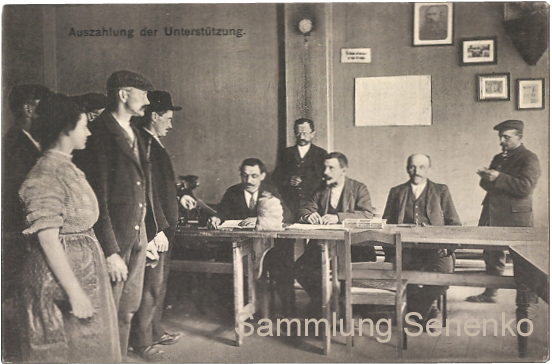

Ausgesperrten. Spenden wurden gesammelt und Staatsbeamte stellten sich

als Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien zur Verfügung. Die

Gewerkschafter selbst bewiesen ein hohes Maß an Opferbereitschaft.

Nichtausgesperrte Bauarbeiter zahlten einen Teil ihrer Stundenlöhne in

die Streikkasse, Gewerkschaftsangestellte verzichteten auf ein halbes

Monatsgehalt. Text: R. Senenko |